Посмотрите на удивительные экспонаты с выставки в честь 100-летия СССР

. Мозаика с Майей Плисецкой, фото Алисы Фрейндлих в гримерке и другоеВ Москве представят уникальные экспонаты на выставке в честь 100-летия СССР

Н.П. Ходасевич-Леже. Мозаика с Майей Плисецкой. 1969–1972 годы. Имущество города Дубна

Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО открывает 3 февраля выставку «ДК СССР», приуроченную к 100-летию со дня образования Страны Советов и анализирующую феномен советских Домов культуры. Молодому государству нужно было срочно и массово воспитывать нового человека, поэтому дома культуры начали активно и повсеместно возникать уже в раннесоветский период, в начале 1920-х годов. Они стали своего рода лабораторией советской культуры, где каждый получал возможность взаимодействовать с искусством, заниматься самообразованием и самовоспитанием.

В одном пространстве были объединены выставочные залы, театр, кинотеатр, концертный зал, библиотека-читальня, художественные мастерские. «ДК СССР» построена по тому же принципу: 13 тематических разделов представляют восемь видов искусства советского периода (архитектуру, живопись, скульптуру, графику, кино, театр, музыку и фотографию), каждый из них — это самостоятельная мини-экспозиция, погружающая зрителя в отдельное направление культурной жизни СССР.

Фотография очереди. Театр «Современник». 1961–1970 годы

В выставочном проекте поучаствовали ведущие культурные институции. Например, Русский музей предоставил 90 листов оригинальных иллюстраций и обложек к детским книгам из своей коллекции книжной графики, Театральный музей им. А.А. Бахрушина — эскиз женского костюма Сергея Эйзенштейна, а Российский государственный архив социально-политической истории — эскизы проектов мавзолея В.И. Ленина, которые экспонируются впервые. В 1925 году, в преддверии первой годовщины со смерти русского революционера, в СССР был объявлен конкурс по увековечению его памяти, причем прислать свой вариант монумента на рассмотрение мог «любой мыслящий человек» вне зависимости от наличия профессионального образования.

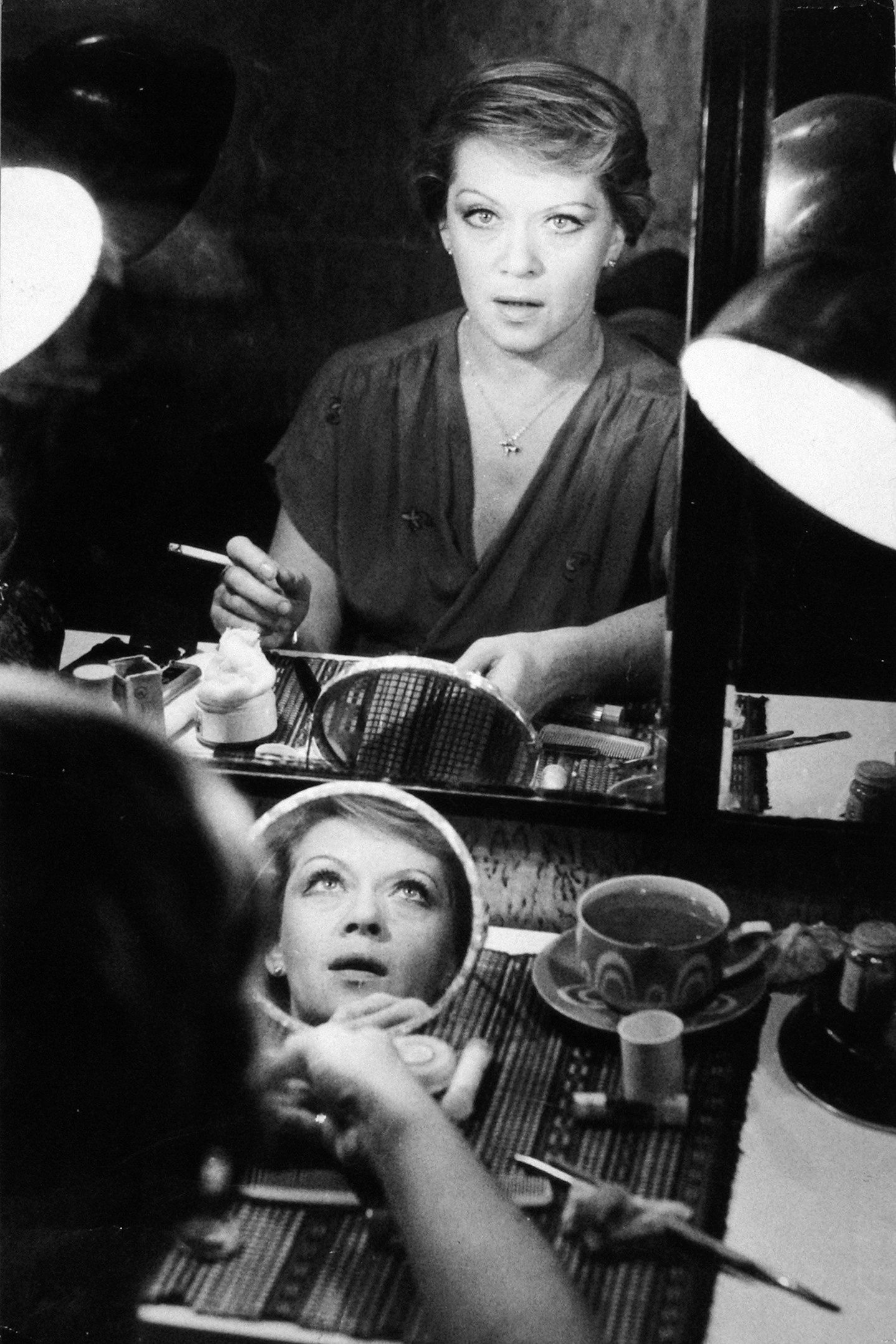

Алиса Фрейндлих в гримерной. Государственный театр имени Ленсовета. 1970-е. Фотобумага, печать

Помимо музеев, в проекте задействованы отдельные личности, в том числе композитор Алексей Ретинский. Он выступил куратором зала, посвященного советской звуковой культуре, и написал произведение, которое сопровождает кадры видеохроники. Тем временем в фотомастерской выставлены более 50 портретов советских людей авторства фотографа Евгения Халдея, в том числе из частных коллекций.

По случаю открытия выставки показываем одни из самых интересных экспонатов, но предупреждаем: увидеть их и прочувствовать всю атмосферу «ДК СССР» все же лучше лично.

Дворец Советов

Б.М. Иофан, В.Г. Гельфрейх, В.А. Щуко. Дворец Советов. Конкурсный проект. Перспектива. Москва. 1933 год

Дворец Советов — неосуществленный проект архитекторов Бориса Иофана, Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха, который планировалось построить на месте снесенного храма Христа Спасителя. Он представлял собой башню высотой 400 м с учетом 100-метровой фигуры Ленина на верхушке. Дворец Советов должен был стать не только главной административной и общественной постройкой страны, но и зданием-символом, демонстрирующим идеологическое торжество нового мира над старым. Окончательный проект был утвержден в 1933 году после нескольких туров конкурса, а его реализация началась в 1939-м, однако начавшаяся война перечеркнула все планы.

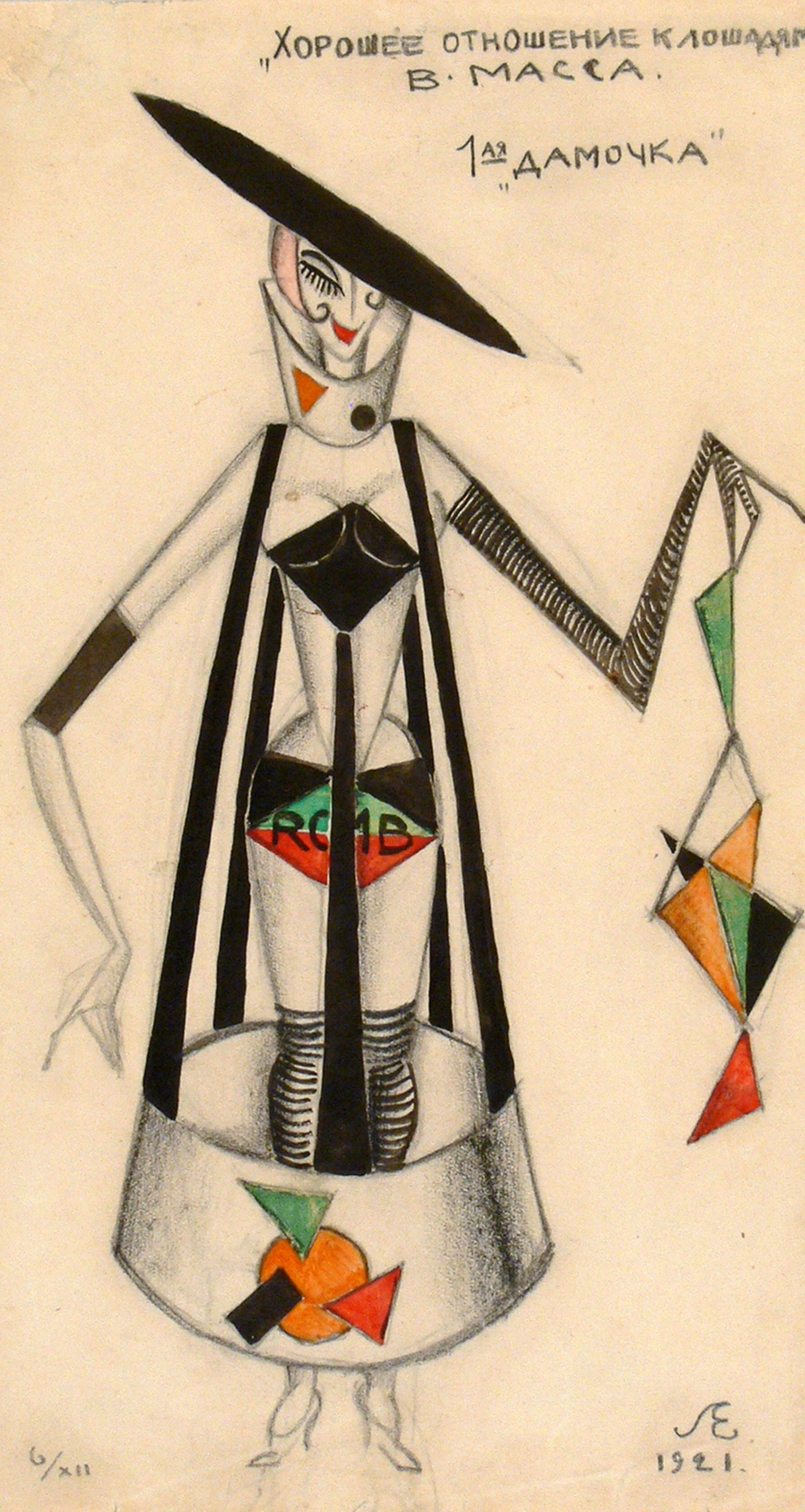

Эскиз женского костюма Сергея Эйзенштейна

Сергей Эйзенштейн. Эскиз женского костюма «1-ая дамочка», «Хорошее отношение к лошадям». 1922 год

Режиссер и теоретик кино Сергей Эйзенштейн начинал как театральный художник. Эскиз костюма «1-ая дамочка» был сделан для спектакля-буффонады «Хорошее отношение к лошадям» в московском театре Мастфор (Мастерская Фореггера). Он выразил смелый дух поэзии Маяковского, а также эпоху экспериментов в культуре и в жизни. Костюмы по эскизам Эйзенштейна не сохранились, но тем ценнее их наброски, которые сегодня хранятся в Бахрушинском музее.

Скульптура «Юность мира»

М.Г. Манизер и др. Скульптура «Юность мира». 1950 год

Композиция 1950 года «Борьба за мир» создана тогдашним вице-президентом Академии художеств и будущим автором посмертной маски Сталина Матвеем Манизером совместно с бригадой скульпторов: Дмитрием Епифановым, Гавриилом Гликманом, Вадимом Соколовым, Владимиром Риттером. В нее среди прочих вошли скульптуры «Юность мира», «Американские снаряды — в воду» и «Раймонда Дьен» (по имени французской участницы антивоенного движения 1950-х). Это аллегорическое пацифистское произведение было решено в форме фронтона и демонстрировалось крайне редко. Манизер поставил перед собой «ответственную задачу — бороться за мир своим искусством». Речь шла о конфликте в Корее, где за мирный процесс выступали и советские скульпторы.

Джазофон Wunderlich C. А

Джазофон Wunderlich C. А., начало XX века

На выставке представлен один из самых необычных музыкальных инструментов — джазофон. Внешне изогнутая форма инструмента напоминает саксофон, однако у него не один, а два раструба. Причем один выглядит вполне стандартно, а второй закрыт джазовой сурдиной, которая среди духовиков называется «вау-вау» — она издает звук, похожий на кваканье. Для управления этой сурдиной мастер сконструировал специальный рычаг, прикрепленный к раструбу.

Еще одна важная особенность инструмента: вместо традиционной саксофоновой трости в нем используется трубный мундштук. Также кроме обычной системы трех вентилей в джазофоне есть дополнительный, четвертый. Он-то и переключает звук с первого, обычного, раструба на второй — тот, на котором закреплена джазовая сурдина. Открывая или закрывая с помощью рычага клапан сурдины, музыкант может мгновенно подключать характерный квакающий звук, что особенно ценно и интересно в джазовых произведениях. Возможно, отсюда взялось и название инструмента.

Гитара-цитра

М.Н. Штрянин. Гитара-цитра 23-струнная, трехгрифная. 1934 год

Гибридный инструмент, сочетающий в себе признаки гитары, арфы и цитры, был изготовлен как единичный экземпляр мастером-любителем Михаилом Штряниным в 1934 году. Задуман он был в 1932-м как электрогитара. Изобретатель (по совместительству он трудился в колхозе «Гигант» в Куйбышевской области) долго вел активную переписку с чиновниками всех уровней с ходатайством о материальной поддержке в размере 500 руб. (в то время примерно столько стоил радиоприемник) на приобретение адаптера и электроусилителя. Целью мастера было не только создание нового типа электрогитары, но и возможность сыграть на ней концерт в деревенском клубе. Материальной поддержки мастеру так и не оказали. Тем не менее Штрянин все-таки отыграл концерт на своей акустической гитаре-цитре в 1936 году, о чем сообщил в последнем возмущенном письме: «Вы, товарищи, вообще не коммунисты. Пока вы возитесь, я инструмент уже доделал, концерт отыграл и приступил к созданию новой гитары — 34-струнной».

Фото с атомохода «Ленин»

Евгений Халдей. Атомоход «Ленин». 1959 год. Ручная печать

Атомоход «Ленин» был первым в мире надводным судном с ядерной силовой установкой. Его спуск на воду стал событием международного масштаба. В первый рейс за репортажем от газеты «Правда» отправился Евгений Халдей. В течение месяца фотограф сделал целую северную серию снимков. Он показал мощь отечественных технологий, бескрайние просторы советской Арктики, работу и жизнь команды корабля. На фотографии огромный ледокол отражается в линзах очков. Евгению Ананьевичу всегда особенно удавалось продемонстрировать масштабность значимых исторических событий через простую и понятную деталь.

Документальный студенческий фильм «Быть или не быть»

Кадр из документального студенческого фильма «Быть или не быть». 1971 год

Кадр из документального студенческого фильма «Быть или не быть». 1971 год

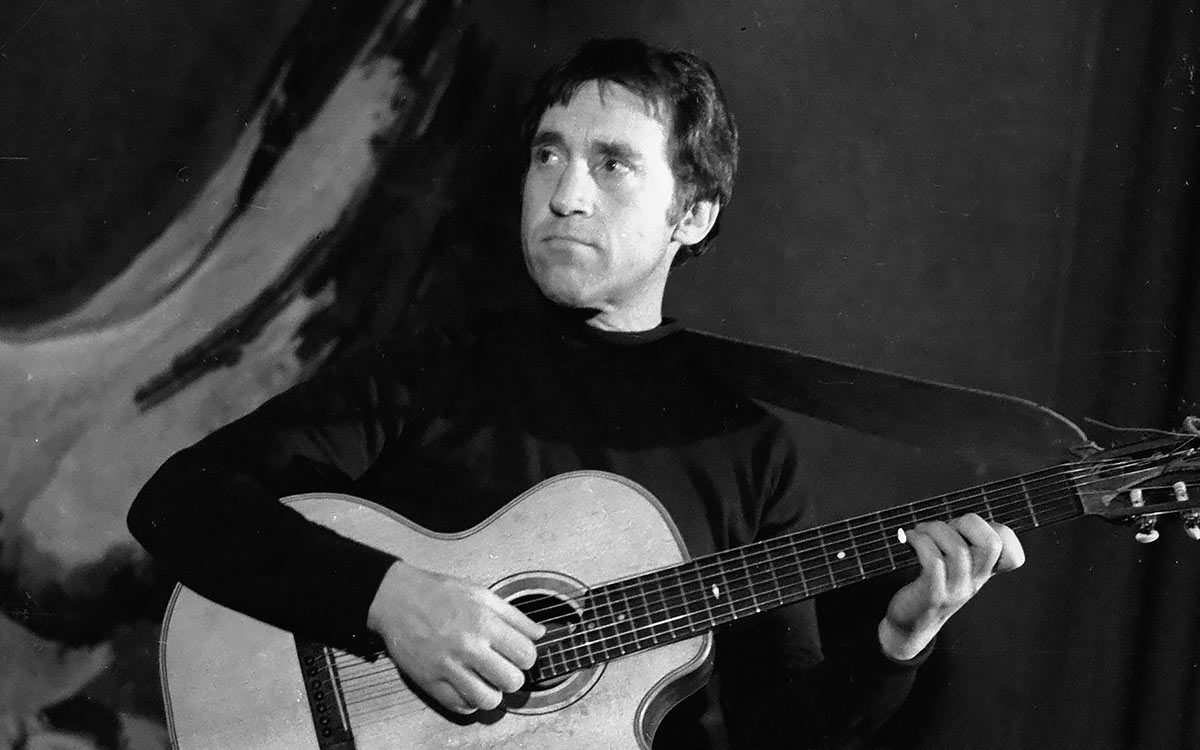

Отдельное направление «ДК СССР» — видео. В частности, на выставке можно увидеть фрагменты документального фильма «Быть или не быть», рассказывающего о постановке спектакля «Гамлет» в Театре на Таганке. Фильм создан в 1971 году студентами ВГИКа, которые смогли передать атмосферу, царившую на репетициях Юрия Любимова, и энергетику будущего спектакля с Владимиром Высоцким в главной роли.

Триптих «Коммунисты» Гелия Коржева

Гелий Коржев. Триптих «Коммунисты». 1958–1960 годы

В разделе «Суровый стиль» представлен триптих Гелия Коржева — эпическая поэма о героизме и самоотверженности людей в борьбе за свободу и правое дело, посвященная Великой Октябрьской революции. В центральной части, «Поднимающий знамя», художник передал нечеловеческое усилие рабочего, который поднимает выпавшее знамя из рук убитого товарища. В левой части под названием «Гомер. Рабочая студия» недавно воевавший красноармеец пробует себя в роли художника. Два других красноармейца изображены в правой части триптиха, «Интернационал»: один играет на трубе революционный гимн, другой держит в руке красное знамя. За эту работу Коржев был награжден золотой медалью Академии художеств СССР в 1961 году.

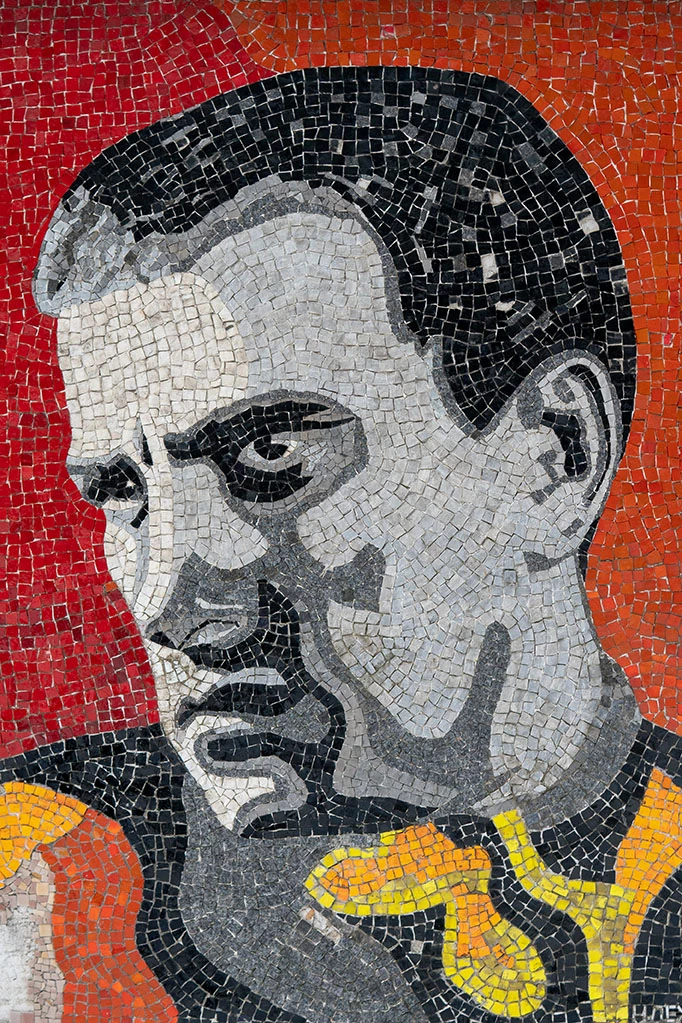

Мозаики Надежды Ходасевич-Леже

Н.П. Ходасевич-Леже. Мозаика с Владимиром Маяковским. 1969–1972 годы. Имущество города Дубна

Н.П. Ходасевич-Леже. Мозаика с Дмитрием Шостаковичем. 1969–1972 годы. Имущество города Дубна

Российская и французская художница, двоюродная сестра поэта Владислава Ходасевича и супруга живописца Фернана Леже, увлеклась техникой мозаики в 1969 году. В ее персональной выставке в парижском пригороде Малакофф приняли участие 65 мозаичных произведений, после чего некоторые работы были подарены Надеждой Ходасевич-Леже Советскому Союзу. В Москву из Франции отправилось несколько вагонов с мозаичными панно, изображавшими известных советских писателей, космонавтов, деятелей науки и искусства. Волею судеб мозаики оказались в Дубне, где были установлены на площади перед городским Домом культуры. Надежда Леже узнала о местонахождении своих работ случайно.