Новое. Крепкое. Свое: как в России учатся производить виски, джин и ром

Производство виски, джина и рома выросло на 60% в России

Российские производители активно осваивают производство алкоголя, который традиционно ввозили в страну из-за границы: виски, джина и рома. Отличаются ли эти напитки от их импортных аналогов и смогут ли они полностью вытеснить зарубежные бренды — в нашем материале

Содержание

Многие производители в 2022 году ушли из России: Diageo (виски Johnnie Walker, джин Tanqueray), Brown-Forman (виски Jack Daniel's, ром Diplomatico, джин Fords Gin, Gin Mare), LVMH (коньяк Hennessy, ром Eminente), Pernod Ricard (виски Jameson, ром Havana Club, джин Beefeater). О приостановке экспорта заявляли компания Bacardi и ряд других. Некоторые компании передали свои подразделения под управление местного топ-менеджмента (например, Beam Suntory и Edrington, производящие бурбон Jim Beam и виски Macallan).

В незанятую нишу хлынули отечественные производители. Если до 2022 года производство этих напитков носило единичный характер, то потом стало повальным увлечением. По данным Росалкогольрегулирования, производство этих напитков взлетело в России в 2022-м более чем на 60% по сравнению с 2021 годом. Сейчас, по данным ЦИФРРА, половину российского рынка виски и рома и почти весь рынок джина контролируют отечественные производители.

«С 2022 года практически каждый крупный производитель алкоголя попробовал начать производство виски, рома или джина. В небольших объемах, но, думаю, этим занимались и занимаются все крупные игроки», — рассказал Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).

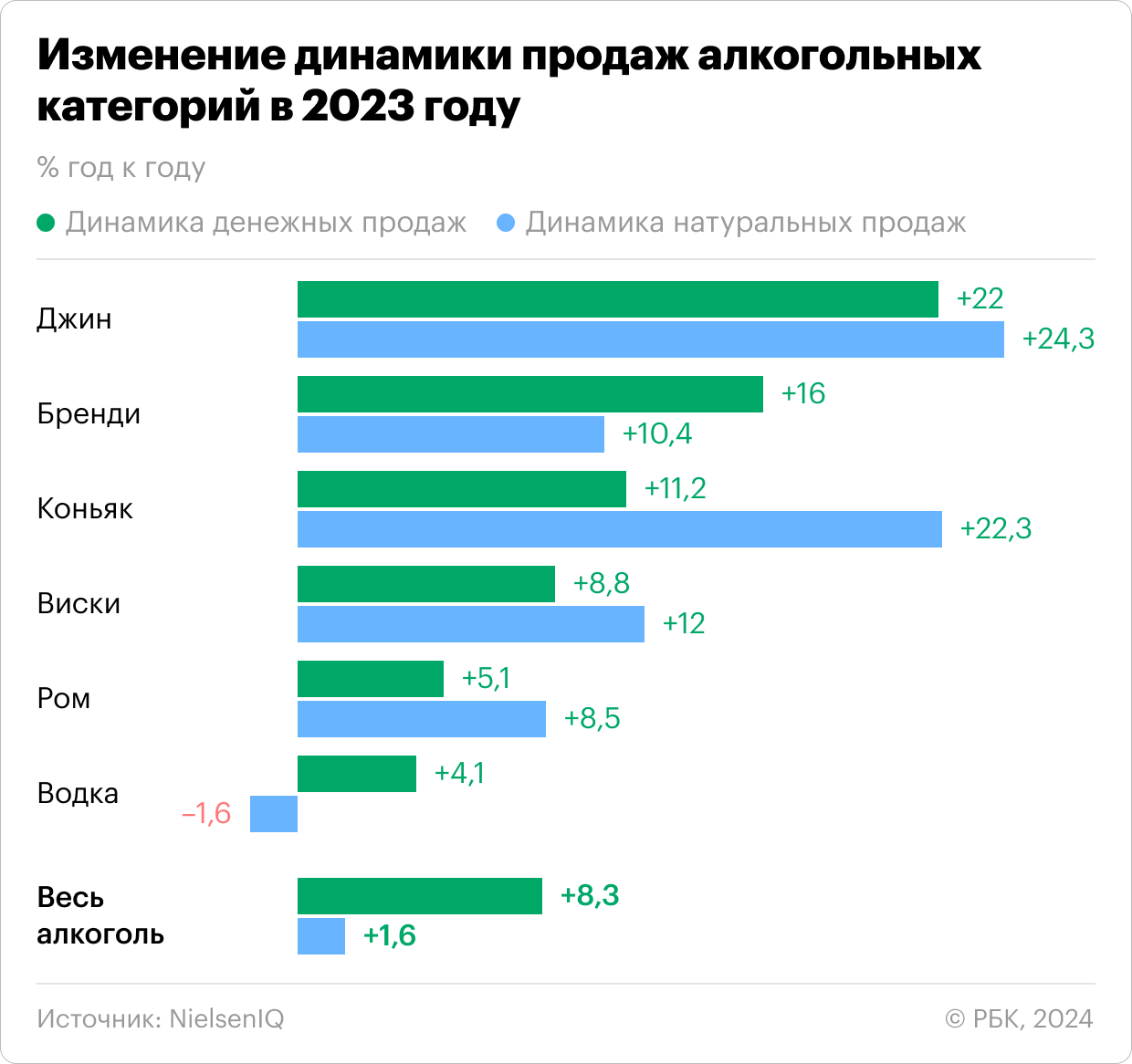

По данным NielsenIQ, все три категории напитков росли в 2023 году значительно быстрее рынка алкоголя. «Покупатели импортных виски, джина и рома никуда не делись, да и импорт идет практически в том же объеме. Российские напитки в этих категориях создают новую категорию потребителей. В какой-то мере рост рынка российских относительно недорогих виски, рома, джина немного тормозит потенциальный рост рынка российского коньяка. Но основной тренд рынка алкоголя в России в последние лет пять — рост продаж крепкой продукции», — объяснил Вадим Дробиз.

Тренд на локализацию практически перевернул российский рынок. «Российские компании создали и создают много разных продуктов, добились определенных успехов, так что в будущем мы можем ждать еще много новинок в этих категориях», — рассказал секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

Виски

Стандарт: в 2015 году в России был принят ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия», который был актуализирован в 2023 году. Согласно этому документу, виски — спиртовой напиток из зернового сырья, крепость от 40% об. до 60% об., изготовленный купажированием висковых солодовых выдержанных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов или их смеси с исправленной водой с добавлением или без добавления сахарного колера.

Популярность: Виски — напиток в России популярный. По данным аналитического исследования «Эта.Лаб» (имеется в распоряжении «РБК Вино»), в прошлом году было продано 8,2 млн декалитров, в 2022 году — 6,7 млн декалитров, а в 2021-м — 6,8 млн декалитров.

«В прошлом году в Россию импортировали приблизительно 4 млн декалитров, то есть половина рынка была создана в России», — констатировал Вадим Дробиз.

Как делают виски в мире

Виски можно делать из ячменного солода (так называют пророщенное зерно), и тогда его называют malt. Или из других видов зерна (цельный ячмень и практически все виды хлебных злаков: пшеница, рожь, кукуруза, овес и прочее), тогда напиток будет относиться к другой категории виски: в зависимости от страны производства — grain, pot still, bourbon и т.д.

Рассмотрим технологию приготовления солодового виски. Базовые ингредиенты виски — ячмень, дрожжи и вода.

Сама технология упрощенно выглядит так: ячмень замачивают в воде и проращивают, затем сушат (иногда для этого применяют дым торфа) и перемалывают. Получившуюся муку смешивают с горячей водой, получая сусло, которое сбраживают со специальными дрожжами. Затем следует двойная или тройная дистилляция, после которой получается дистиллят крепостью примерно 70 или 80% объемных долей соответственно. Его разбавляют водой и отправляют на выдержку. Выдерживают виски в дубовых бочках, иногда их обжигают, в других случаях берут бочки из-под хереса или иных напитков. Вариантов множество. Минимальный срок выдержки составляет три—пять лет, но существуют сорта, которые проводят в бочках 30 лет и более. Чем дольше выдерживается виски, тем выше цена.

Дальше наступает момент купажирования: разные спирты смешивают, чтобы обеспечить одинаковый вкус напитка вне зависимости от года выпуска партии. Купажированный виски из дистиллятов различных производств и различных технологий называется blended. Надпись Single на бутылке означает, что виски был произведен из спиртов одной винокурни. Спирты при этом могут быть из разных партий.

Ситуация в России: «С виски все, с одной стороны, просто, а с другой — сложно. Технология позволяет все делать в России: собрать зерно, измельчить, осахарить, ферментировать, перегнать и результат выдержать. При этом там столько нюансов, что по-настоящему российский виски мы выпускать еще только начинаем», — рассказал Игорь Шаламов, основатель «Открытого виски-клуба» и преподаватель нескольких школ сомелье.

Всех отечественных производителей виски можно условно разделить на три группы.

Самая большая часть того, что называется российским виски, представляет собой не что иное, как просто розлив балка, как правило, из Шотландии, реже из Ирландии. Кстати, так производить виски начали сами иностранцы — Diageo, которые наладили в России производство Bell's, White Horse и Black & White в 2018 году. «Сейчас балком ввозят больше половины всего виски, выпиваемого в стране. Импорт виски наливом позволяет сэкономить примерно 20–25% от себестоимости продукта. Качество напитка останется ровно тем же, шотландцы за этим следят», — объяснил Андрей Московский. Три самых продаваемых российских виски произведены именно таким способом. Это William Lawson's (производство в 2023 году, согласно рейтингу A.LIST 2023, 10,7 млн л), Steersman (9,2 млн л) и Nucky Thompson (8,4 млн л). Цена за бутылку российского виски из балка начинается от 500–700 руб.

Виски, который произведен только из шотландского балка, может по законам Шотландии иметь на этикетке надпись Scotch Whisky, даже если он разлит в другой стране. По такому пути идут многие российские производители. «В 2023 году мы сосредоточились на виски сегмента премиум и не ставили высокую планку по объемам, поскольку производим его из 100-процентных шотландских дистиллятов, партии которых ограничены», — рассказала Наталья Неворотова, директор по развитию основного портфеля компании АСГ, которая разливает сразу несколько сортов виски как из балка, так и из отечественного сырья.

Шотландия, по словам Московского, остается главным источником балка в России. «Дистилляты мы покупаем у поставщиков из Европы, стран СНГ и России, — рассказала Неворотова. — Все спирты разной выдержки и разного вида: солодовые и зерновые. Затем мы купажируем выбранные дистилляты, понижаем крепость до уровня готового продукта (40–43 градуса), перед розливом купаж продолжительное время отдыхает. За несколько дней перед розливом купаж проходит стабилизацию путем обработки при пониженных температурах (обработка холодом), дальше — процесс фильтрации и розлив». Охлаждение — специальный технологический этап при производстве виски, как правило, применяемый при производстве виски из балка. Он позволяет убрать из напитка жирные кислоты, которые всплывают на поверхность и легко удаляются механическим путем. После этого виски теряет часть органолептических свойств (аромата и вкуса), но выглядит презентабельнее.

Вторая группа производителей делает виски в России по ускоренной технологии. «Речь идет о зерновом виски, созданном «в контакте с древесиной», когда выдержка напитка осуществляется на дубовых щепках не менее шести месяцев», — объяснил Московский. По его словам, объемы такого виски уже значительные и будут расти дальше.

Согласно ГОСТу, это называется «виски российский ординарный с выдержкой в контакте с древесиной не менее шести месяцев: зерновой, солодовый и купажированный». «Вообще, российские стандарты очень лояльны к производителям виски, — заявил Шаламов. — Поэтому какие-то вещи, которые в Шотландии невозможны, у нас разрешены». Впрочем, по мнению Шаламова, для молодого рынка такая лояльность — хорошо. «Мы только создаем свои напитки — пусть будет поле для экспериментов и возможность быстрее создать категорию с нуля. Например, в Индии виски делают из чего угодно, даже из сахарного тростника, а она сейчас мировой лидер по производству», — сообщил он.

Наконец, третья и самая малочисленная группа — несколько производителей, которые начали делать выдержанный солодовый российский виски. «Я знаю о таком производстве на «Алвисе», «Альянс 1892» и заводе «Кемля» под Саранском. Там стараются делать настоящий виски по всем стандартам, но полностью локализованный», — сказал Московский. «Пока это больше эксперименты, в данный момент речь идет о тысячах бутылок буквально, — уточнил он, — основной объем такой продукции выйдет в конце 2026 года и далее».

Российский солодовый виски пока получается дорогим. Например, в случае с заводом «Кемля» — свыше 11 тыс. руб. «Но посмотрите на молодые ирландские винокурни: они продают свои первые релизы по несколько сотен евро за бутылку. Конечно, продать российский виски по такой цене сложно. Все хотят проснуться и получить качественный российский односолодовый виски, а так не бывает. Это длительный процесс, требующий знания многих деталей и наработанной практики, так что надо поддерживать наших пионеров в производстве таких напитков», — сказал Шаламов.

Ром

Стандарт: ГОСТ 33458-2015, принятый в 2015 году, дает такое определению рому: «спиртной напиток с объемной долей этилового спирта от 40 до 50%, изготовленный из ромовых дистиллятов, изготовленных дистилляцией брожения сусла, изготовленных из продуктов переработки сахарного тростника (меласса, сок)».

Еще одна важная деталь — ГОСТ требует минимального значения массовой концентрации альдегидов на уровне 10 мг на литр. «Это соответствует выдержанному рому и не позволяет завозить самые недорогие варианты балка. Производитель вынужден смешивать различные дистилляты, доводя показатели до необходимой нормы. В итоге в России балк у нас достаточно дорогой, а потребитель хочет покупать дешевый напиток», — рассказал Московский.

Популярность: по данным аналитического исследования «Эта.Лаб», в прошлом году было продано 1,5 млн декалитров рома, в 2022 году — 1,3 млн декалитров, а в 2021-м — 1,1 млн декалитров. Половина этой продукции, по данным ЦИФРРА, разливается в России.

Как делают ром в мире

Ром — алкогольный напиток из сахарного тростника. Его измельчают и получают сок, из которого экстрагируют сахара, а оставшаяся патока, которая называется мелассой, используется в качестве сырья для напитков. Для производства 100 л напитка требуется около 1 т стеблей тростника.

Мелассу особым образом подвергают процессу брожения путем добавления воды, дрожжей и нагреванию, после чего фильтруют и дистиллируют. Так получают ром крепостью в среднем около 80%, дальше его разводят водой и выдерживают в бочках, где он приобретает дополнительный вкус и цвет. Иногда после этого в напиток добавляют растительные добавки, которые придают рому определенный вкус.

Ром производят более чем в 100 странах мира. Иногда на своем сырье — например, в Южной Америке, на островах Карибского моря, в США, Австралии и Индии. Иногда из привозной мелассы. Например, несколько таких производств рома есть в Великобритании.

Ситуация в России: «С ромом в России ситуация патовая. Причина проста: сахарный тростник, из которого его делают, у нас не растет», — заявил Андрей Московский.

Весь российский ром производят из импортного балка. «Это позволяет делать базовые коктейльные варианты напитка, — рассказал Игорь Шаламов. — Но выдержанные, дорогие ромы мы не производим. Рано или поздно кто-то может отважиться на проект по производству рома из импортной мелассы, но для этого должны еще созреть условия на рынке». «Российские ромы — простые, часто наши производители используют вкусовые добавки — наш потребитель любит «вкусненькое». Но сам рынок этого напитка небольшой, так что ожидать больших инвестиций в него не стоит», — сообщил Московский.

Согласно рейтингу A.LIST 2023, самым продаваемым ромом является ромовый напиток Oakheart (бывший Bacardi) c объемом производства 3,5 млн л. Его изготавливают на Тульском винокуренном заводе. За ним следуют Barcelo от Novabev Group (2,7 млн л), Mama Jama от компании «Ариант» (1,3 млн л) и Captain Wolf — собственная торговая марка X5.

В этом году о производстве рома заявили еще два крупных игрока. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» начала разливать ром из кубинского дистиллята. А в конце апреля калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» заявил о розливе доминиканского рома. Основатель и совладелец ПАО «Алкогольная группа Кристалл» Павел Победкин пообещал в ближайшие годы вывести на рынок еще несколько брендов и рассчитывает занять около 15% внутреннего российского рынка рома. Крупные производители верят, что рынок рома будет расти и на нем есть место новым брендам.

Импортный ром, по данным проекта «Продажи.рф», стоит более 1100 руб. за бутылку. Большинство российских аналогов — 400–700 руб. «В России развивать контрактное производство алкоголя из готового сырья сегодня стало гораздо выгоднее, чем импортировать готовый продукт. Издержки импортера не закладываются в итоговую розничную цену, что выгодно для конечного потребителя», — подтвердил Победкин. По словам Московского, эксперименты с ромом будут продолжаться, особенно в части ароматизированного рома с различными вкусами, но каких-то значимых, объемных проектов тут ждать не стоит.

Джин

Стандарт: ГОСТ 34149-2017 был принят в 2017 году и существенно доработан в этом. Согласно данному документу, джин — это «спиртной напиток крепостью не менее 37,5% об. с преобладающим вкусом и ароматом можжевельника, полученный путем ароматизации водно-спиртового раствора плодами можжевельника с добавлением или без добавления натуральных вкусоароматических веществ, с добавлением или без добавления сахара, красителей и других пищевых добавок». Определение достаточно широкое и позволяет множество трактовок.

«Джин может быть изготовлен из чего угодно, — объяснил Шаламов. — Берете спирт из пищевого сырья, дальше его нужно каким-то образом ароматизировать можжевельником и, возможно, другими растительными компонентами. Для этого вы можете этот спирт повторно дистиллировать в присутствии растительных компонентов, а можете просто настоять его на этих компонентах, можете даже просто ароматизировать его как-то иначе. И все это формально тоже будет считаться джином».

До этого года заводам даже не нужно было получать специальную лицензию на производство джина, а ГОСТ позволяет изготавливать его даже без всяких растительных материалов, просто на основе купленных ароматизированных спиртов.

Популярность: вольная трактовка в технологии и рецептуре изготовления обеспечила джину огромную популярность среди российских производителей. По данным «Эта.Лаб», в 2021 году объем российского рынка этого напитка составлял 1 млн декалитров, в 2022-м — 1,4 млн декалитров, а в 2023-м — уже 1,9 млн декалитров. «Отечественные джины занимают 91% рынка, и это убедительно свидетельствует о том, что они соответствуют запросам россиян. Производство джина в России позволяет снизить себестоимость по сравнению с импортными аналогами», — подчеркнули в компании «АлкоВорлд».

Как делают джин в мире

Джин можно делать на основе любого спирта. В мире существует два основных способа производства этого напитка.

Настаивание. В очищенной воде замачиваются ягоды можжевельника, а также всевозможные специи, орехи и травы. Рецептов существует огромное количество. Когда вода вбирает в себя ароматы и вкус, ею разводят спирт. Это самый дешевый способ производства. Эксперты утверждают, что джин, изготовленный таким методом, уступает по вкусовым качествам напиткам, изготовленным другим методом.

Дистилляция. Спирт разбавляется водой до крепости 45%. Затем в него добавляют ягоды можжевельника, травы и специи. Продукт дистиллируют, очищают, еще раз разводят водой и продают.

Часто встречается комбинированный подход к производству, когда в дистиллированный джин добавляют ароматные спирты, эссенции и т.д.

Иногда джин могут подвергать нескольким перегонкам или выдерживать в бочках (часто из-под хереса, вина, коньяка или других напитков), что придает джину особый вкус и цвет. Существует огромное количество сортов и видов джина, который производится почти повсеместно.

Ситуация в России: «Сегодня каждый завод, имеющий лицензию на производство крепкого алкоголя, производит джин, а то и несколько видов. То есть по этому продукту конкуренция высочайшая — рынок и предложение продолжают расти, но при этом на продукт нет потребителя, а количество SKU (товарных позиций.— «РБК Вино»), которые готовы предоставить розничные магазины и сети, ограниченно», — говорит Павел Победкин.

«Джины — это категория, где действительно произошло импортозамещение. «Ладога» продолжает удерживать значительную часть продаж, многие ее преследователи ближе к ароматизированной водке, хотя и настоящий, классный джин у нас тоже есть. И многие заводы очень серьезно поработали над рецептурой», — заявил Московский.

Первый в истории современной России джин начали разливать на Новгородском ликеро-водочном заводе «Алкон» еще в 1998 году. В начале XXI века последовал запуск еще нескольких региональных проектов. Однако настоящая популярность пришла к российскому джину, когда в 2016 году «Ладога» выпустила джин Barrister, который стал лидером рынка и до сих пор удерживает эту позицию. По данным рейтинга A.LIST 2023, в 2023 году было произведено 7,7 млн л этого напитка - почти 40% рынка. В топ-3 российских джинов также входят Freeman (1,5 млн л) от предприятия «Объединенные пензенские водочные заводы» и Gletcher от ООО «ССБ» из Подмосковья.

«Мы производим джины методом купажирования, используя ароматные компоненты, такие как водно-спиртовые настои ароматического сырья, ароматные спирты и масла, высококачественный зерновой спирт альфа и воду. Для каждой марки используются уникальные ингредиенты, чтобы создать характерный вкус и аромат напитка», — рассказали в компании «АлкоВорлд», которая на производственных площадках в Перми и Карелии производит четыре марки джина.

Цена самых популярных российских джинов — 300–700 руб. за бутылку. Западные аналоги начинаются от 1400 руб. «У джина самый простой путь к сердцу российского потребителя, потому что, действительно, по большому счету это привычный ему напиток на нейтральном спирте, но только с ярко выраженным ароматом и вкусом, так что у этого напитка прекрасное будущее», — рассказал Шаламов.

Перспективы рынка

Вадим Дробиз считает, что производство джина, виски и рома в России вышло на плато. «Думаю, рынок насытился, дальше производство будет существовать в таких же пропорциях», — заявил он.

Другие уверены, что рынок только начинает формироваться. «Сейчас почти все играют в нижних ценовых сегментах, заманивая потребителя ценой, — заявил Шаламов. — В России в этих категориях никто не занимался построением брендов. Соответственно, все пытаются идти в массовый ценовой сегмент, чтобы брать не ценностью, а низкой ценой, — потребитель по итогу выбирает тот напиток, который отзовется у него наилучшими органолептикой и качеством. Но думаю, что мы еще увидим попытки построения премиальных брендов: джин дороже 2 тыс. руб. за бутылку, дорогой виски, премиальный ром. Это должно рано или поздно случиться».

С ним согласилась Наталья Неворотова. «Иностранные производители вкладывали в построение своих брендов сотни миллионов, поэтому в наших головах прочно засело: виски равно Шотландия, ром равно Куба, — говорит она. — Российским производителям надо было быстро занимать освободившееся пространство на рынках. Поэтому и играли на понятных покупателям стереотипах. Поэтому и наклепали десятки похожих торговых марок а-ля импортные. Не брендов, а торговых марок. Но это были, тем не менее, очень выгодные денежные проекты».

По ее словам, построение бренда требует денег и ресурсов. «Платформу позиционирования «честного российского виски» я считаю сильной. Потому что в России есть сырьевая база для этого продукта. То же самое по джину, а вот по рому вряд ли, — размышляет она. — Ну и вообще, тренд на локализацию, он очень сильный во всем мире. А сейчас, на волне патриотизма, и в России набрал обороты».