Белые сорта винограда российской селекции: наследие Голодриги и Потапенко

«Прорыв белых» — рост качества белых вин в России — это главная тема гида Артура Саркисяна и РБК и масштабного винного салона «Время вина: weekend». «РБК Вино» рассказывает о том, какие белые сорта винограда были выведены еще в начале XX века советскими селекционерами, какой виноград самый востребованный среди виноделов, с какими сортами они работают до сих пор и почему

В 20-х годах XX века в СССР ученые начали активно заниматься выведением новых сортов винограда, устойчивых к климатическим условиям и болезням

Содержание

Как в России вывели свой виноград

В 1936-м Иосиф Сталин распорядился увеличить производство винодельческой продукции. Винопроизводство становилось широкомасштабным явлением. В СССР начали выводить новые сорта винограда, устойчивые к климатическим условиям и болезням, ведь распространение в XIX—XX веках самого страшного вредителя винограда — филлоксеры — побудило ученых со всего мира искать средства борьбы с ней. Именно в 1930-х годах в Советском Союзе появилось множество сортов, которые выводили специально для целей массового производства.

В этот период в СССР сформировались две школы селекции винограда — одна из них находилась в Крыму, другая — на Дону.

«Время вина» — событие РБК о бизнесе, эстетике, вкусе. Весь февраль РБК исследует тему вина в России на всех своих площадках и во всех форматах. Познакомьтесь с уникальными и редкими винами из гида Артура Саркисяна и РБК на грандиозном винном салоне в Центре событий РБК 22 и 23 февраля. Генеральный партнер мероприятия — Sovcombank Wealth Management. Купить билеты вы можете тут!

Реклама, ПАО «Совкомбанк», Erid: F7NfYUJCUneRGyQqi4oR

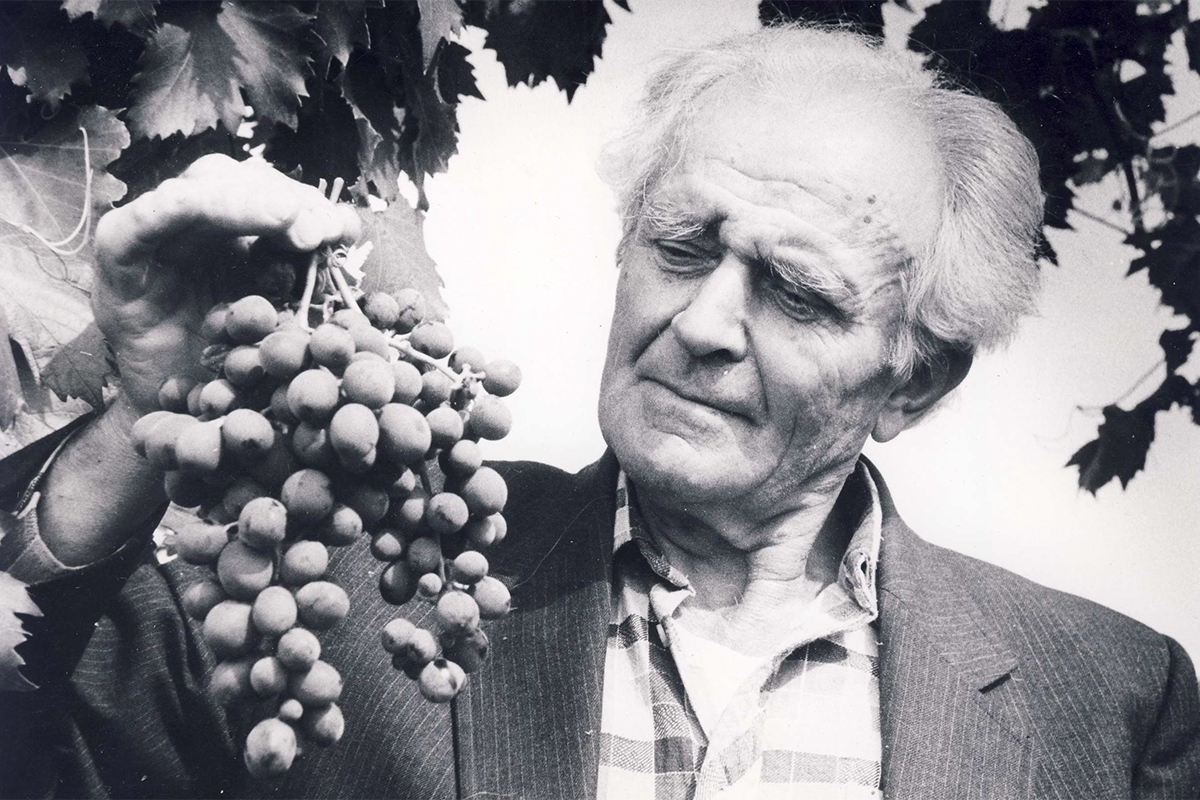

Старейшим российским научным центром является Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач», основанный еще при Императорском Никитском саде в 1828 году. Здесь в начале XX века под руководством ученого и селекционера Николая Папонова, а затем и его фактического преемника Павла Голодриги началась революция в виноградарстве, проводились эксперименты с различными сортами, изучались их характеристики и адаптационные возможности к местным климатическим условиям. Папонов заложил основу — метод межвидовой гибридизации и получения новых устойчивых сортов.

Папонов начинал с внутривидовой гибридизации, он брал западноевропейские сорта винограда и скрещивал их с сортами СССР. Голодрига после Великой Отечественной войны продолжил его дело, не только разрабатывая новые сорта, но и внедряя новые методы агрономии, повышая урожайность и качество винограда. На базе этой коллекции Папонова стали делать более сложные гибридные сорта. Например, в селекции участвовали сорта, полученные смесью пыльцы видов Vitis riparia, Vitis rupestris (Северная Америка) с европейским виноградом.

Работа этих двух ученых стала основой для создания уникальной коллекции, которая впоследствии использовалась для выведения новых сортов винограда. Это были первые межвидовые формы — комплексно-устойчивые сорта винограда, которые не болеют, не мерзнут, не требуют прививки. В первую очередь они были нужны для производства массовых вин в зонах рискованного виноградарства, степных зонах и регионах Кавказа.

По данным ВНИИ «Магарач», первыми белыми сортами, выведенными в институте, были «папановский», «рислинг мускатный», «крымская жемчужина» и «бессемянный магарача». Всего Павел Голодрига вывел более 50 сортов винограда, из них 13 белоягодных.

Параллельно развивался другой центр селекции винограда — основанный братьями Яковом и Александром Потапенко в Новочеркасске. Сейчас учреждение, в котором работали ученые, называется Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия и носит имя одного из них — Якова Потапенко (ВНИИ им. Потапенко). Здесь ученые работали над созданием новых сортов, адаптированных к условиям Ростовской области и холодных регионов России. Братья Потапенко проводили эксперименты над амурским виноградом в поисках хладостойкой лозы, принципиально отличной от «европейской». Они являются авторами таких сортов, как «мариновский», «амурский потапенко», «саперави северный», из белых — «цветочный».

Советская селекция давала очень большое разнообразие сортов винограда. Все они заносились в реестр селекционных достижений мировой сельскохозяйственной науки, разрешенных к использованию сортов Советского Союза. Правопреемником этого списка сегодня является Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, разрешенных к использованию в России (Госреестр). По данным на февраль 2025 года, в нем находится 405 сортов и гибридов винограда, которые официально могут использовать в работе российские виноделы.

По словам директора ВНИИ «Магарач» Владимира Лиховского, сегодня 36 сортов винограда, созданных в институте, находятся в Госреестре. Из них самыми распространенными белыми сортами на сегодняшний день являются «первенец магарача» и «цитронный магарача».

Как прокомментировала заместитель директора по научной работе ВНИИ им. Потапенко Ирина Рябчун, по данным на февраль 2025 года, в Госреестре находятся 17 белых технических сортов, созданных учеными во ВНИИ им. Потапенко. Самые ранние из них выведены в 1974 году. Самым первым сортом, созданным в институте, из тех, что находятся сегодня в Госреестре, считается «выдвиженец». По словам Рябчун, самыми распространенными являются сорта «платовский», «цветочный», «выдвиженец», «степняк», «станичный».

Главные белые сорта российской селекции

Самый распространенный в России сорт советской селекции — «первенец магарача»

- «Первенец магарача»

Сегодня самый распространенный в России сорт советской селекции — «первенец магарача», говорит Владимир Лиховской. По его словам, производство этого сорта в российских питомниках достигает 2 млн саженцев в год. Площадь посадок этого сорта в России составляет 1,8 тыс. га, по данным Федерального реестра виноградных насаждений Минсельхоза. Больше всего их в Краснодарском крае и Дагестане.

«Первенец магарача» — это межвидовой гибрид, его получили путем скрещивания сортов «сочинский черный» и «мцване кахетинский». Автором сорта является селекционер Павел Голодрига, который вместе с коллективом ученых — Виктором Драновским, Юрием Мальчиковым, Петром Недовым, Иваном Суятиновым, Леонидом Трошиным и Владимиром Усатовым — вывел этот сорт во ВНИИ «Магарач». Сорт был допущен к испытаниям на терруарах Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского края и Адыгеи в 1977 году.

«Первенец магарача» является сортом среднепозднего срока созревания с низкой зимостойкостью, но в то же время он устойчив к болезням и вредителям и обладает очень высокими показателями урожайности.

Сорт «цитронный магарача»

- «Цитронный магарача»

На втором месте по распространенности сорта в России — «цитронный магарача», говорит Лиховской. Производство саженцев этого сорта составляет около 500 тыс. ежегодно.

По данным Минсельхоза, площадь посадок сорта — 1,2 тыс. га. Сорт достаточно широко распространен во всех винных регионах страны. Наибольшее число виноградников — в Краснодарском крае, но есть посадки в Волгоградской и Самарской областях.

Его вывели селекционеры «Магарача» — Владимир Волынкин вместе с Павлом Голодригой, Людмилой Константиновой, Виктором Клименко, Юрием Малииковым, Николаем Олейниковым, Леонидом Трошиным и Владимиром Усатовым. В 1990 году ученые этого института подали заявку на регистрацию сорта в реестре селекционных достижений. В 2004 году этот сорт был включен в реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию.

«Цитронный магарача» отличается стабильной урожайностью, тонким мускатным ароматом. Он является среднезимостойким сортом. Его возделывают при минимальной химической защите от грибных болезней. В то же время сорт склонен к перегрузке урожая и требует тщательного нормирования и обрезки. Сорт характеризуется средним сроком созревания.

По словах Лиховского, ВНИИ «Магарач» рекомендовал его для десертных вин, крепленых. А сейчас, по словам директора заведения, есть возможность с новыми технологическими решениями сделать из него хорошее сухое вино.

- «Подарок магарача»

Один из самых массовых сортов — «подарок магарача». Площади посадок в России достигают 797,6 га, по данным Минсельхоза. Больше всего этого сорта растет в Чеченской Республике — 489,62 га, Дагестане — 118,8 га, Ставропольском крае — 97,3 га. Меньше всего этого сорта в Краснодарском крае (20,4 га) и Крыму (4 га).

Это еще один сорт, который вывели селекционеры ВНИИ «Магарач» под руководством Голодриги. «Подарок магарача» характеризуется ранним сроком созревания. Дегустационная оценка столового вина составляет 7,4 балла (по восьмибалльной шкале). Характерная особенность сорта — высокая устойчивость к филлоксере, мильдью и серой гнили. В 1978 году институт подал заявку на включение сорта в реестр — был включен туда в 2000 году.

- «Виорика»

Виноград сорта «виорика» был создан в 1969 году Молдавским НИИ виноградарства и виноделия. Ученые Молдавской ССР вывели его из французского сорта «зейбель 13-666» и итальянского «алеатико». Сорт не укрывается на зиму, у него повышенная устойчивость к морозам и болезням, и при этом он приносит большой урожай. Это значит, что его возделывание является экономным и экологичным.

В Краснодарском крае он довольно распространен. Площади посадок, по данным Минсельхоза, занимают 171,9 га. На государственном сортоиспытании «виорика» находилась с 1978 года. Ученые рекомендовали ее для испытания в Дагестане, Краснодарском крае и Адыгее. В 1993 году сорт был включен в Госреестр.

- «Цветочный»

В 1947 году ВНИИ им. Потапенко был выведен сорт, сегодня внесенный в список рекомендуемых ассоциацией PIWI под названием Blutenmuskateller, популярный среди австрийских виноделов.

«Цветочный» — это гибридный сорт, он является селекцией трех видов «муската» и винограда «северный». Последний был получен в 1936 году при скрещивании столового сорта «сеянец маленга» с диким амурским виноградом — живучим, неприхотливым, который способен выдерживать морозы до минус 45 градусов.

Сорт среднепозднего срока созревания, повышенной зимостойкости и выдерживает морозы. Обладает средней устойчивостью к болезням и вредителям и средней урожайностью.

Ученые рекомендовали «цветочный» для регионов Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. Сорт включен в Госреестр в 1988 году.

Сейчас в России посадки этого сорта составляют более 204 га. Растет он на виноградниках Ростовской области, Краснодарского края и Ставропольского края.

- «Бианка»

Это достаточно спокойный, неприхотливый, очень толерантный к грибным болезням, дешевый, легкий, удобный сорт, за что, собственно, очень ценился в Советском Союзе. Находится в реестре разрешенных сортов с 1993 года. Рекомендован для испытания в Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском регионах.

Это сорт раннего срока созревания. Зимостойкий, выдерживает морозы, на зиму не укрывается. Устойчивость к болезням повышенная. Урожайность высокая. Судя по данным реестра, сорт был выведен в Ростовском аграрном научном центре (предшественник ВНИИ им. Потапенко).

- «Платовский»

«Платовский» — сорт очень раннего срока созревания. Характерной особенностью сорта являются морозоустойчивость, высокая урожайность, устойчивость к грибным болезням, толерантность к филлоксере. Авторами сорта являются ученые ВНИИ им. Потапенко: Иван Кострикин, Светлана Красохина, Людмила Лычова и Александр Майстренко.

Селекционеры скрестили гибрид венгерского «зала дендь» («заладенде») и крымский «подарок магарача». Сорт внесен в Госреестр в 2003 году. В 2004 году институт зарегистрировал патент на сорт, который действует до конца 2039 года. По данным Минсельхоза, площадь посадок сорта в России составляет 179,5 га.

Кто из виноделов работает с белыми сортами российской селекции

Российские виноделы активно обращаются к сортам винограда советской селекции, которые зарекомендовали себя как устойчивые и адаптированные к климатическим условиям страны

Сорта винограда советской и российской селекции позиционируются создателями как устойчивые и адаптированные к климатическим условиям страны. Эти сорта позволяют получить стабильный урожай и быть уверенным в качестве производимого вина.

Сегодня в своей работе их используют как крупные винные компании, так и небольшие винодельни. Одним из наиболее популярных сортов в виноделии является «первенец магарача». Его широко использует в своем хозяйстве самая крупная винодельческая компания в стране — «Кубань-Вино», наряду с другими белыми сортами российской селекции — «цитронным магарача», «бархатным», «цветочным». Как прокомментировали в пресс-службе «Кубань-Вино», эти сорта используют прежде всего при производстве игристых вин (в купажах), оранжей и вин в стиле Винью Верде. При работе с такими сортами виноделы часто применяют технологию гипероксидации.

«Преимущества: сроки уборки, которые позволяют сдвинуть начало сезона на более ранний период, растянуть сезон переработки и своевременно убрать классическую группу, экономическая эффективность за счет более стабильной и повышенной урожайности, стойкость к заболеваниям», — уточнили в компании.

Виноградники «первенца магарача» также имеют в своем хозяйстве небольшие проекты, такие как «Винодельня Марченко» или «Цимлянские вина».

С сортом «цветочный» работают виноделы «Кубань-Вино» и «Фанагории», среди небольших проектов — «Винодельня Молчанова» в Ростовской области и «Цимлянские вина». С сортом «виорика» работают на винодельне Nesterov Winery. Здесь из него делают тихое моносортовое вино. «Это самое популярное и продаваемое вино на нашей винодельне и в нашем ресторане. Как раз за счет яркой привлекательной ароматики и сбалансированной, но при этом освежающей кислотности, — делится руководитель Nesterov Winery Анна Нестерова. Сбор осуществляем пораньше, чтобы будущее вино получилось легким, нежным, утонченным. На винодельне после сбора виноград сразу охлаждаем, чтобы максимально сохранить ароматику. Охлажденный виноград перерабатываем в прессе. Брожение при низких температурах. После того как вино выбродит на тонком осадке, делаем батонаж. Ранний розлив, сохранение естественной углекислоты и свежести».

Другим широко используемым сортом является «подарок магарача». «Винодельня Батрак» использует «подарок магарача» в своем виноделии с самого своего основания. Лозы 1998 года были уничтожены пожаром, в 2012 году их восстановили. Сейчас большую часть виноградника раскорчевали и оставили 1,5 га из 5 га. «Хотели весь убирать, но само вино завоевало свою, скажем так, популярность, и любители есть, любители именно этого сорта винограда — и больше никакие не воспринимают. Поэтому для них оставили. Восстановить все посадки пока не планируем. Мы делаем из него моносортовое вино», — рассказывает главный винодел хозяйства Елена Батрак.

«Винодельня Батрак» сейчас делает из «подарка магарача» моносортовое вино (раньше выпускали в купаже) Sonnencshein Brillanz Klassik (от месяца до полугода в контакте с дубом) и Monte di Cammello Nuvola Bianca (разливается без контакта с дубом). «Плюс этого сорта в том, что он дает гарантированный результат. Он устойчив ко всем болезням, к заморозкам, к засухе. Сорт всегда дает большое количество урожая, несмотря ни на какие природные катаклизмы. Это палочка-выручалочка», — комментирует Батрак.

«Цитронный магарача» активно используют в производстве «Кубань-Вино» и «Фанагория». Среди небольших хозяйств сорт востребован на винодельне Denisov Winery в Самарской области, в Крыму с ним работают Bakla Vines, Kalos Limen, винодельня Бегильдеева в винной деревне в Анапе, а также винодельни «Табия» и «Павелков».

Почему виноделы не заинтересованы в создании новых белых сортов

Советская селекция была направлена на массовое производство и выведение сортов, которые смогли бы давать большой урожай, а сейчас акцент российской науки ставится в первую очередь на выведение сортов, устойчивых к заболеваниям

По словам Лиховского, если советская селекция была направлена на массовое производство и выведение сортов, которые смогли бы давать большой урожай, то сейчас акцент российской науки ставится в первую очередь на выведение сортов, устойчивых к грибным болезням.

«Это нужно для того, чтобы меньше использовать химии на виноградниках. Это ведь не только влияет на производство и ограничения по выпуску органического винограда, но и снижает себестоимость урожая. Обычные, традиционные сорта необходимо обрабатывать от семи до 11 раз, в то время как сорта российской селекции требуют всего две-три обработки. Естественно, это увеличивает рентабельность производства», — рассказывает Лиховской.

По словам директора ВНИИ «Магарач», сейчас ученые работают над новыми сортами винограда. «Это селекции, в которых мы скрещиваем между собой аборигенные сорта, автохтонные сорта со сложными межвидовыми гибридами, обладающими устойчивостью к грибным болезням и отрицательным температурам, — говорит Лиховской. — И кроме этого, скрещиваем между собой крымские аборигены с донскими, с дагестанскими. Таким образом получаем уникальные сорта, обладающие органолептическими свойствами автохтонных сортов, но с преобладанием устойчивости к стресс-факторам внешней среды».

Несмотря на преимущества винограда российской селекции, таких как высокая устойчивость к климатическим условиям, болезням и отличные вкусовые характеристики, многие виноделы не проявляют активного интереса к работе с этими сортами. По словам винного критика Дениса Руденко, причины этого явления кроются в маркетинговых и экономических факторах. Виноделы могут сталкиваться с трудностями в продвижении новых сортов на рынке, а потребители часто не готовы платить за продукцию из незнакомых сортов.

«По большому счету виноделы не то что прямо сильно заинтересованы в каких-то новых сортах, — говорит эксперт. — Потому что каждый новый сорт — это некоторые маркетинговые затраты на вывод его на рынок. Есть узнаваемые сорта, есть сорта популярные, есть сорта, на которые существует спрос. Но вот с ними стараются работать».

Необходимо учитывать и бюрократические преграды, считает Ирина Рябчун. Процесс регистрации новых сортов и получения необходимых сертификатов может быть длительным и сложным, что также сдерживает от экспериментов с российскими сортами.

Главный недостаток сортов российской селекции, в частности «подарка магарача», как считает Елена Батрак, очевидно проявляется в сравнении с другими винами: по сравнению с вином из «рислинга» или «совиньон блана» он теряется.

«До одного года вино из «подарка магарача» прекрасно. Оно свежее, интересно раскрывается. Однажды, в 2022 году, на одной из выставок дегустаторы спутали его с «совиньон бланом» и, когда узнавали, что это «подарок магарача», были очень удивлены. Урожай 2023 года был очень схож с «ркацители». Иногда он дает мускатные тона. Чем выше кислотность и ниже сахар, тем ближе он к «совиньон блан», что-то более среднее — это уже «ркацители», — отмечает Батрак. — Однако после года он начинает переходить в другую стадию и уже теряет свою такую цитрусовую свежесть и ароматику».